- 戦国BANASHI TOP

- 歴史上の人物の記事一覧

- 平賀源内—時代を先取りしすぎた天才発明家の生涯

平賀源内—時代を先取りしすぎた天才発明家の生涯

平賀源内(1728-1780)は、江戸時代中期の発明家・本草学者・戯作者・鉱山技術者として知られています。特に「エレキテル(静電気発生装置)」の復元で名を馳せましたが、その才能は発明にとどまらず、商業、鉱山開発、文学、さらには美術の分野にまで及びました。

しかし、その類まれな知性と革新的な発想は、同時代の人々には理解されにくく、多くの挫折と波乱に満ちた人生を送ることになります。幕府や藩の枠を超えて自由に生きた彼の生涯を振り返ります。

目次

武士から学者へ—長崎遊学と発明の才能

源内は現在の香川県さぬき市に生まれました。高松藩の下級武士の家柄で、一説には足軽並みの低い身分だったとも言われます。しかし、当時の武士は副業を持つことも多く、平賀家も農業を営み、それなりに裕福だったとも考えられています。

おそらく源内は幼少期から頭脳明晰で評判が良かったのでしょう。その才能を見込まれ、20代で長崎への遊学を許可されます。

長崎は当時、唯一西洋文化が流入する地であり、ここで源内はオランダの技術や科学に触れることになりました。

長崎では、海外の技術を学びつつ、それを独自に再現することに熱中しました。代表的な発明の一つに「量程器(現在の万歩計のような装置)」があり、歩行距離を測る機械を自作しました。

また、オランダ人通詞が見せてくれた「寒暖計(温度計)」を模倣し、実際に作り上げたとも伝えられています。

杉田玄白の『蘭学事始』には、源内の天才性を示す逸話として、オランダ人が持っていた「知恵の輪」を、誰も解けなかったにもかかわらず、源内だけが即座に解いたというものがあります。こうした逸話からも、彼の頭の回転の速さがうかがえます。

しかし、長崎で得た知識や経験は、彼の価値観を大きく変えました。帰藩後の27歳の時、源内は突然、高松藩を辞職します。理由は「病気」とされていますが、実際には「武士という身分に縛られず、自由に研究と発明に打ち込みたい」と考えたためではないかと推測されています。家督も妹婿に譲り、武士としての生き方を完全に捨て、学者の道へと進んでいきました。

江戸での挑戦—本草学と薬品会の開催

江戸に出た源内は、本草学者・田村藍水に弟子入りし、薬学(本草学)を学びました。本草学とは、植物や鉱物などの天然資源を利用して薬を作る学問で、医療とも密接に関わる分野です。

源内は学問だけでなく、学者同士の交流にも力を入れました。彼が提案したのが「薬品会(物産会)」の開催です。これは、全国の珍しい薬品や鉱物を集め、学者たちが互いに情報を交換する場を作るという、当時としては画期的な試みでした。

この時期、源内は後に『解体新書』を翻訳する杉田玄白や中川淳庵と知り合います。

彼らがまだ10代だったのに対し、源内は27歳という遅咲きの学徒でした。しかし、彼の企画力と話術のおかげで「薬品会」は成功を収め、彼自身の名声も高まりました。

この評判を聞いた高松藩主・松平頼恭は、源内を再び高松藩に迎え入れようとします。しかも、「藩士としての給料を支払うが、研究は自由に続けてよい」という破格の待遇を用意しました。こうして源内は、再び高松藩に仕官することになったのです。

二度目の浪人生活—『東都薬品会』『物類品騭』の出版

松平頼恭のもとで優遇され、藩主の側近としても活躍した源内でしたが、34歳の時に再び浪人となる決断をします。今度は病気を理由にせず、はっきりと「浪人」になることを表明しました。

しかし、この退官には波乱が伴いました。高松藩は源内に「御構(おかまい)」を出したとされます。これは「他の藩で再仕官を禁止する」という措置で、戦国時代の後藤又兵衛なども同様の制約を受けました。

このため、源内はどの藩にも仕官できず、完全に浪人の身となります。

ただし、この「御構」の実在には疑問があり、「むしろ高松藩は源内に好意的だった」という説もあります。いずれにせよ、源内が「どこにも仕官せず、自由に生きる道を選んだ」ことは確かでした。

再び江戸に戻った源内は、全国から珍しい鉱物や薬品を集める「東都薬品会」を開催します。この全国規模の物産会の開催にあたり、源内は遠方の参加者のために「着払い」のシステムを採用しました。(物産の配達料を主催者側が負担した)

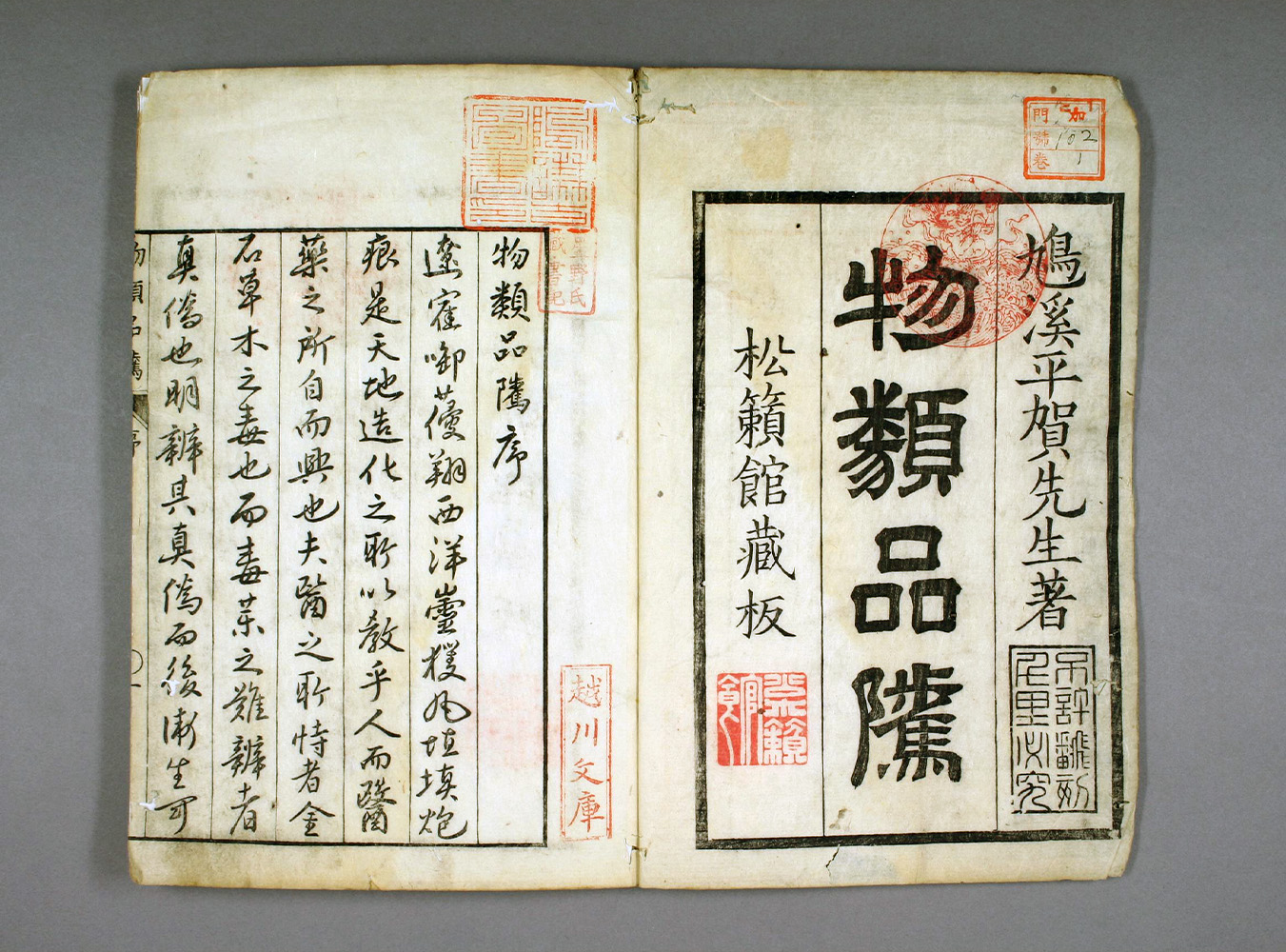

さらに、これまでの物産会の成果をまとめ、『物類品騭』という書籍を出版しました。これは、当時の日本における博物学的知識を集約したもので、非常に高く評価されました。

戯作小説家としての才能

またこの頃、戯作小説家としても活躍し、「風来山人」「天竺浪人」のペンネームで数々のヒット作を飛ばしています。

源内の作風は、江戸の世相を鋭く風刺しつつも、娯楽性をふんだんに盛り込んでいることです。当時話題になった事件や人物を巧みに取り入れるジャーナリスティックな才能が発揮されています。

例えば、『根南志具佐』は、江戸で起きた女形・荻野八重桐の死を題材にして芝居好きの庶民の関心を引きつけました。一方、『風流志道軒伝』では、当時の江戸庶民に大人気の深井志道軒の諸国遍歴の物語を描きながら、権力や風俗を皮肉り、社会への批判を盛り込んでいます。

のちに、「福内鬼外」の名で人形浄瑠璃の脚本「神霊矢口渡」も執筆しています。江戸初の人形浄瑠璃として、現代でも演じられる名作です。

『阿蘭陀翻訳御用』—オランダ語翻訳への挑戦と挫折

源内の才能が幕府にも認められ、「阿蘭陀翻訳御用」という役職を与えられます。

これは、オランダ語で書かれた本草学の書物を日本語に翻訳するという仕事でした。オランダ語の理解は当時の日本では極めて難しく、この役目は非常に名誉なものでした。

源内は意気揚々と長崎へ向かい、オランダ語を学びながら翻訳に取り組もうとしました。しかし、実際に取り組み始めると、その困難さに直面します。

オランダ語は想像以上に難しく、辞書や指導者も限られていたため、思うように進められませんでした。

結局、彼は翻訳を途中で放棄してしまいます。その代わりに、天草で陶器の原料となる良質な粘土を見つけ、それを商売にしようと試みたり、油絵を描いたりと、本来の目的とは異なる活動に没頭しました。

長崎滞在中に「エレキテル(静電気発生装置)」を見つけたのもこの時期です。

源内ほどの天才でも、外国語習得には限界があったことがわかります。翻訳という知的作業よりも、手を動かして新しいものを生み出す方が彼の本質に合っていたのかもしれません。

秋田藩での成功—褒美100両の大手柄

浪人生活を続ける中、源内は秋田藩から「阿仁鉱山の技術指導」の依頼を受けます。当時、秋田藩は財政難に陥っており、鉱山の活用が急務でした。

源内は石見国出身の熟練の山師・吉田理兵衛と共に秋田へ向かいます。最初は「吉田の方が頼りになる」と評価されていましたが、最終的に源内の指導のもと、粗銅から銀を抽出する技術が成功。この成果により、吉田が50両の報酬だったのに対し、源内は100両を得るという大成功を収めました。

さらに、藩主・佐竹義淳からも気に入られ、自ら描いた雲龍の絵を贈られるなど、特別な扱いを受けました。

しかし、源内は江戸へ戻ると再び苦境に立たされることになります。

平賀源内とエレキテルの復元—日本電気工学の先駆け

江戸時代の天才発明家・平賀源内は、多くの発明や学問の分野で活躍しましたが、彼の名を最も広めたのが「エレキテル(静電気発生装置)」の復元です。この功績は、日本における電気の歴史の重要な一歩とも言えます。

長崎での発見—壊れたエレキテルとの出会い

源内がエレキテルに出会ったのは、長崎滞在中のことでした。当時、西洋文化の玄関口であった長崎には、オランダから輸入された科学機器が存在しており、通詞(オランダ語通訳)の家には珍しい品々が保管されていました。

源内は、ある通詞の遺族を訪ねた際、壊れたエレキテルを見せられます。これはオランダから持ち込まれたものの、修理できる者がおらず放置されていたものでした。これを見た源内は、興味を抱き、なんとか修復してみようと考えます。

源内はエレキテルの構造を分析し、材料を集めて試行錯誤を繰り返しながら修理を進めました。しかし、当時の日本には電気に関する知識がほとんどなく、オランダ語の文献も限られていたため、完全に独学での復元となりました。

特に苦労したのは、電気を発生させる仕組みの再現です。オリジナルのエレキテルは西洋の技術で作られたものであり、その構造を理解するのは容易ではありませんでした。しかし、源内は持ち前の発想力と実験精神で少しずつ改良を加え、ついに静電気を発生させることに成功しました。

江戸での公開—見世物としてのエレキテル

復元に成功した源内は、これを江戸の町で公開し、多くの人々に披露しました。ハンドルを回すとバチッと音を立てて火花が散る様子は、当時の人々にとって驚異的なものであり、大いに話題になりました。

しかし、当時の日本には「電気」の概念がなく、科学的な価値よりも**「不思議なからくり」としての面白さ**が注目されました。見物人たちは、エレキテルを触った際に感じるピリッとした刺激に驚き、笑い合うだけで、それが未来の科学技術にどう活かせるかを考える者はほとんどいませんでした。

このため、エレキテルは科学的発明としての評価を受けることなく、単なる見世物として扱われてしまったのです。

源内は、自らの発明が単なる娯楽で終わってしまうことに強い悔しさを感じていました。彼は晩年に執筆した『放屁論(後編)』の中で、**「エレキテルは世の中の役に立つと思って復元したが、結局、見世物として消費されてしまった」**と記しています。

この言葉からも、源内が本来エレキテルを科学的に発展させたかったことが伺えます。しかし、当時の日本社会は、彼の先進的な発想を受け入れる準備が整っていなかったのです。

晩年の苦悩—人殺しと獄中死

晩年の源内は精神的に不安定になり、怒りっぽくなっていました。自分の作品よりも弟子の戯作小説が売れるなどすると激昂し、いちゃもんをつけるような具合です。

安永8年の冬。田沼意次(と思われる)の別荘修理普請を巡って町人とトラブルを起こした源内は、周囲の仲介もあって仲直りの酒宴を催します。

酔いつぶれた源内は修理普請の計画書を紛失し、前々から揉めていたその町人が盗んだと勘違いして斬りつけてしまいます。後に計画書は箱の中から見つかりましたが、すでに手遅れでした。

この事件により源内は投獄され、わずか1ヶ月後、獄中で52歳の生涯を閉じました。破傷風や絶食が死因とされていますが、詳細は不明です。

まとめ—時代を超えた才能の持ち主

平賀源内は、発明家・学者・作家・商人と、多くの顔を持ち、常に新しいことに挑戦し続けた人物でした。しかし、その才能が時代に理解されることはなく、最後は悲劇的な最期を迎えました。

杉田玄白は、源内の墓に「ああ非常の人 非常のことを好み 行いこれ非常 なんぞ非常に死するや」と刻みました。これは、源内が常識にとらわれない生き方を貫いたことを示しています。

彼の生き様は、今なお多くの人々に影響を与えています。

文・大泉燐