- 戦国BANASHI TOP

- 歴史上の人物の記事一覧

- 蔦屋重三郎―数々の売れっ子を輩出した『江戸のメディア王』

蔦屋重三郎―数々の売れっ子を輩出した『江戸のメディア王』

目次

- 1 はじめに|大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で描かれる江戸の出版革命

- 2 蔦屋重三郎の出自と幼少期|“吉原育ち”が生んだ独自ネットワーク

- 3 工夫を凝らした吉原細見で一躍有名に|遊郭ガイドブックという「攻めの企画」

- 4 黄表紙・洒落本のブーム到来|山東京伝をはじめとする人気作家の台頭

- 5 狂歌サロンと浮世絵界のスターたち|歌麿・写楽・北斎との関わり

- 6 寛政の改革と幕府の取り締まり|出版統制への抵抗とその影響

- 7 蔦屋重三郎の晩年と“早すぎる死”|47年の短い生涯に残した大きな功績

- 8 もし長生きしていたら?|江戸のカルチャーをさらに進化させたかもしれない

- 9 まとめ|「江戸のメディア王」が私たちに残したもの

はじめに|大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で描かれる江戸の出版革命

2025年1月からNHKで始まった大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』。

近年の大河ドラマでは珍しく、豊臣秀吉や徳川家康といった天下人ではなく、江戸の天才版元(はんもと)・蔦屋重三郎(つたや じゅうさぶろう)が主人公に据えられています。

いわゆる戦国武将や幕府要人ではない人物が大河ドラマで取り上げられるのは異例ですが、実は江戸の庶民文化・出版文化を大きく花開かせた革新的な人物こそが、この蔦屋重三郎なのです。

彼は浮世絵の巨匠・喜多川歌麿や東洲斎写楽を世に送り出し、さらには黄表紙(きびょうし)や洒落本(しゃれぼん)といった江戸の娯楽本を次々にヒットさせ、まさに“出版革命”を起こしました。

本記事では、大河ドラマ「べらぼう」の主人公である蔦屋重三郎の生涯や業績を、できるだけ分かりやすく解説します。

彼がどうやって吉原育ちの若者から、“江戸のメディア王”と称されるまでになったのか。浮世絵史に残る歌麿・写楽とのエピソード、幕府の取り締まりとの攻防まで、幅広く紐解いていきましょう。

蔦屋重三郎の出自と幼少期|“吉原育ち”が生んだ独自ネットワーク

● 吉原生まれの少年

蔦屋重三郎(1750~1797年) は、江戸新吉原(しんよしわら)という遊郭地帯で生を受けました。実母は遊女だったとされ、父親については詳しい史料が残っていません。

両親についての詳しい記録は残っていませんが、7歳の頃に両親が離縁し、茶屋「蔦屋」を営む喜多川家に養子入り。

こうして彼は**“吉原生まれ・吉原育ち”**の少年として育っていきます。

● 遊郭の文化を“当たり前”に知る強み

新吉原は当時、日本一の歓楽街でした。遊女や芸者、幇間(ほうかん)たちが行き交い、大店(おおだな)の茶屋や妓楼(ぎろう)が林立する一大観光地でもありました。

幼少期から吉原の裏事情や習慣を肌で感じていた重三郎は、後の遊郭ガイドブックや洒落本を企画する上で、この環境が最大の武器になったと考えられます。

※幇間…宴席を盛り上げる仕事。太鼓持ち。 ※妓楼……遊女と遊べる店。女郎屋。

● 早くから目立った“度量の大きさ”

彼をよく知る狂歌師・石川雅望(いしかわ まさもち)は、重三郎の少年時代を「幼少の頃より才覚あり、細事にとらわれぬ度量の大きさを持っていた」と評しています。

遊郭のど真ん中で育ちつつ、人付き合いや金銭感覚などを自然と身につけていったのでしょう。

工夫を凝らした吉原細見で一躍有名に|遊郭ガイドブックという「攻めの企画」

● 貸本屋からスタート

20代前半の重三郎は、吉原大門口(おおもんぐち)の通り沿いで小さな書店・貸本屋を開きました。当時流通していた「吉原細見(よしわらさいけん)」という遊郭案内記を取り扱い、客足を徐々に伸ばしていきます。

吉原細見は年2回(春秋)の刊行が基本で、いわば“最新版の遊女ランキング”や“おすすめの店”などが載った人気ガイドでした。

● “独自の細見”を自社蔦屋名義で刊行

1775年(安永4年)、それまで吉原細見を独占していた鱗形屋(うろこがたや)という版元が、無断重版のトラブルで出版停止に。ここでチャンスを逃さなかった重三郎は、自社蔦屋名義の吉原案内本『籬の花(まがきのはな)』を刊行します。

内容は遊郭の店や遊女の格付けだけでなく、料金や遊び方などを徹底的に盛り込み、遊女を様々な花に見立てるという遊び心を盛り込み、序文にはあの平賀源内を起用。これが一大ヒットとなり、蔦屋重三郎の名前が一気に広まっていきました。

※無断重版のトラブル……京都の版元が出版した本を無許可で複製・販売していた。

● 庶民のニーズを的確につかむ

新吉原の“中の人”とも言える重三郎だからこそ、遊女や茶屋のリアルな情報を知り尽くしていたのでしょう。しかも庶民が知りたいであろう「価格帯」や「評判」などをストレートに掲載し、遊女の評判だけでなく、彼女たちのキャラクターを花に見立てるという斬新な表現方法で、読み物としても面白く仕上げたのが成功の秘訣です。

こうして貸本業者から大手版元への第一歩を踏み出したのです。

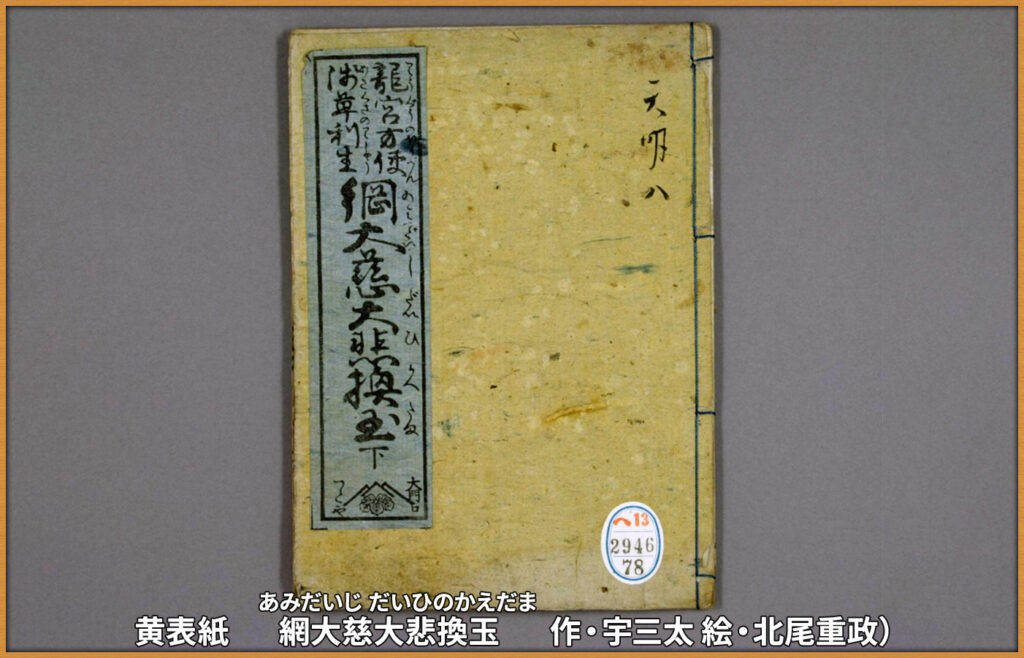

黄表紙・洒落本のブーム到来|山東京伝をはじめとする人気作家の台頭

● 江戸庶民を席巻する“娯楽本”

18世紀後半の江戸では、さまざまな戯作(げさく)や挿絵本が庶民の間でブームになっていました。

特に黄表紙(きびょうし)と呼ばれるカラフルな表紙の絵入り小説や、洒落本(しゃれぼん)という遊里をテーマにした軽妙な読み物が隆盛を迎えます。

黄表紙: 読者の多くは町人や武士の若年層。キャッチーな挿絵と滑稽なストーリーで人気に。

洒落本: 遊郭や茶屋での体験談をふんだんに盛り込み、色恋や艶笑が主な題材。

● 山東京伝とのコラボでヒット連発

この波に乗ったのが蔦屋重三郎です。彼は**山東京伝(さんとう きょうでん)**という売れっ子戯作者と提携し、黄表紙・洒落本を続々と世に送り出しました。

非モテ男子の艶二郎が色男としての浮名を流すために四苦八苦する物語『江戸生艶気樺焼(えどうまれうわきのかばやき)』『息子部屋(むすこべや)』など、当時の江戸っ子の好奇心をくすぐる作品が大ヒットし、蔦屋の名声はさらに高まります。

● サロン化する蔦屋邸

重三郎自身も「狂歌師(きょうかし)」として活躍し、**蔦唐丸(つたのからまる)**という号を名乗っていました。

自宅には山東京伝や大田南畝(おおた なんぽ)、恋川春町(こいかわ はるまち)など多数の文人・戯作者が集まり、いわば“江戸のクリエイターサロン”と化していたと言われています。

こうした人脈づくりと情報交換の場が、新しい出版企画の温床になったのでしょう。

狂歌サロンと浮世絵界のスターたち|歌麿・写楽・北斎との関わり

● 喜多川歌麿を育てた“黄金コンビ”

蔦屋重三郎の名を語る上で外せないのが、天才浮世絵師・喜多川歌麿(きたがわ うたまろ)とのタッグです。

若き歌麿を早くから見出し、黄表紙の挿絵などを担当させ、さらに蔦屋の家に住まわせて制作環境を提供したといわれます。

こうしたバックアップのもと、歌麿は大胆な大首絵(おおくびえ)で美人画を刷新。『当時三美人』などが大ヒットし、江戸の浮世絵界を席巻していきました。

※大首絵……役者や美女の顔を強調して描いた一枚絵。今でいうデフォルメ。

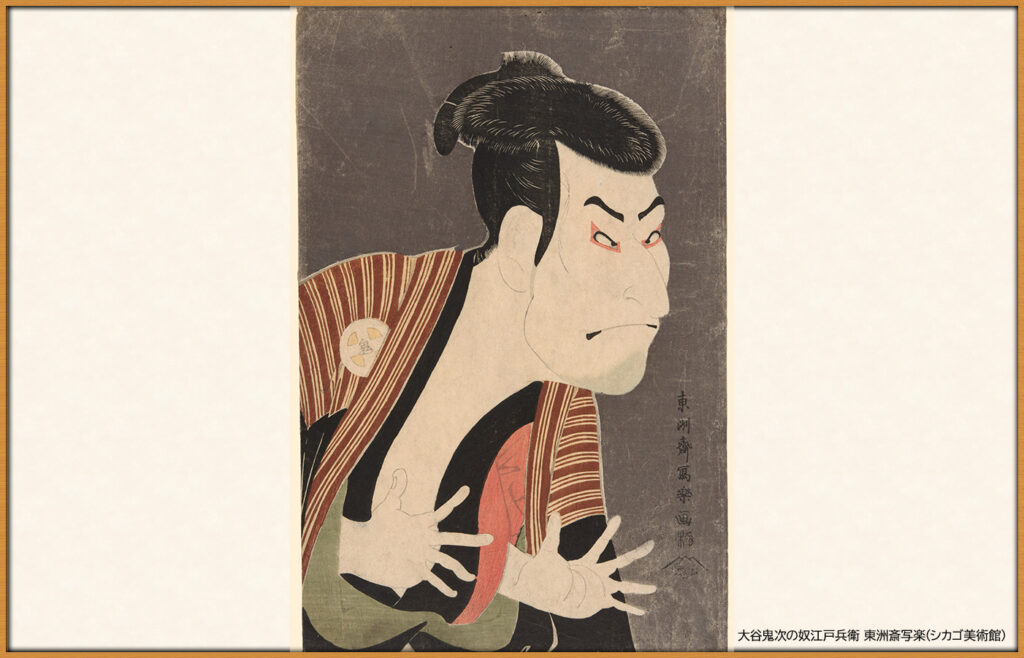

● 東洲斎写楽を世に出す“冒険的企画”

さらに、**東洲斎写楽(とうしゅうさい しゃらく)**も蔦屋重三郎が企画した大きな挑戦でした。1794年(寛政6年)5月、まったく無名だった写楽の役者絵を28枚一挙に刊行。

その独特な黒雲母摺(くろきらずり)背景と、険しい表情を描く大首絵はあまりに斬新で、一部は大きな反響を呼んだものの、商業的には成功しなかったようです。写楽は短期間で姿を消し、正体不明のミステリーとして現在も研究が続いています。

● 葛飾北斎との交流は?

もう一人の巨匠、葛飾北斎(かつしか ほくさい)も若い頃は蔦屋周辺で活動していたとされていますが、歌麿や写楽ほどの密接な師弟関係があったかは不明です。

ただ、北斎が黄表紙の挿絵を手がけていた時期があるため、蔦屋の狂歌サロンなどにも出入りしていた可能性が高いとみられています。もし重三郎が長生きしていれば、北斎と本格的にタッグを組む未来もあったかもしれません。

寛政の改革と幕府の取り締まり|出版統制への抵抗とその影響

● 松平定信による“風紀粛正”

1787年(天明7年)、老中首座となった松平定信(まつだいら さだのぶ)は寛政の改革(かんせいのかいかく)を断行します。

これは倹約や道徳の強化を目的としたもので、江戸の娯楽文化に対しても厳しい規制が敷かれることになりました。

黄表紙や洒落本、浮世絵など、いわゆる“華美・風俗を助長する作品”は次々に発禁処分や取り締まり対象になりました。

● 山東京伝への処罰と蔦屋への打撃

1791年(寛政3年)には、山東京伝が手鎖50日の処分を受け、版元である蔦屋重三郎にも「重過料(おもきかりょう)」が科され、財産の半分を没収されたと言われています。

これにより、黄表紙・洒落本の発行は大幅に縮小を余儀なくされ、経営的にも痛手を被りました。それでも重三郎は諦めず、学術書や教育書の出版にも力を入れ、なんとか事業を継続していきます。

※重過料……10~20貫文の罰金。現代の価値に直すのは難しいが100万円くらいか。

● 寛政期の浮世絵ブームと幕府の警戒

さらに、喜多川歌麿が描く大首絵美人画も大人気となる一方で、実在の評判娘をモデルにしていることが問題視され、**“実名を出すな”**とのお触れが出るなど、浮世絵界にも風紀粛正の波が押し寄せました。

東洲斎写楽の斬新すぎる画風も、幕府から目を付けられた要因の一つだったかもしれません。

蔦屋重三郎の晩年と“早すぎる死”|47年の短い生涯に残した大きな功績

● 幕府の厳しい統制下での苦戦

蔦屋重三郎は寛政の改革後、書物問屋組合「中通組」に加盟するなどして、多様な出版路線で生き残りを図りました。しかし、写楽の企画は商業的に失敗し、黄表紙や洒落本も当局の睨みが厳しくなる一方。

経営的なダメージとともに、過労や脚気(かっけ)などが重なり、体調を崩すことが増えたようです。

● 1797年(寛政9年)、47歳で死去

結果として、1797年5月6日、蔦屋重三郎は47歳という若さで没します。浅草の正法寺(しょうぼうじ)に葬られ、その法名は「幽玄院義山日盛信士(ゆうげんいんぎざんにっせいしんじ)」と伝えられています。

死の直後、狂歌師の大田南畝(おおた なんぽ)や曲亭馬琴(きょくてい ばきん)らは彼の早すぎる死を惜しみ、弔詩や追悼文を残したそうです。

● 二代目蔦屋のその後

蔦屋重三郎には実子がいなかったため、養子の勇助(ゆうすけ)が跡を継ぎます。しかし初代ほどの企画力や人脈を発揮することは難しく、蔦屋ブランドは次第に影が薄れていきました。

その後の江戸では十返舎一九(じっぺんしゃ いっく)や滝沢曲亭馬琴らが合巻(ごうかん)による長編読本で成功を収め、浮世絵では葛飾北斎や歌川広重らが台頭していくことになります。

※合巻……従来5丁1冊であった草双紙を15丁または20丁で1冊としたもの。つまり長編大作。

もし長生きしていたら?|江戸のカルチャーをさらに進化させたかもしれない

もし蔦屋重三郎が寛政の改革をもう少しうまく乗り切り、健康を保ちながら50代、60代まで活動していたとしたら、江戸の文化はどうなっていたでしょうか。

・歌麿とのコンビで新たな美人画路線を切り開いていたかもしれない

・葛飾北斎と本格タッグを組んで、画期的な連作や教訓本などを企画していた可能性

・若手絵師の発掘に乗り出し、写楽のような異才をさらに輩出したかも

・海外との交流が増える中で、蘭学書や翻訳書の出版を強化していたかもしれない

そのどれもが、当時の“型”にとらわれず自由に挑戦する蔦屋重三郎なら実現させる余地が十分にあったはずです。

まさに、江戸のエンタテインメントを牽引した革命児の早すぎる死は、多くの人々に惜しまれたことでしょう。

まとめ|「江戸のメディア王」が私たちに残したもの

蔦屋重三郎が活躍したのは、江戸時代中期から後期にかけてのわずか数十年。その短い間に、

・吉原細見という遊郭ガイドブックを大ヒットさせた

・黄表紙や洒落本の出版ラッシュを仕掛け、庶民文化を盛り上げた

・天才絵師・喜多川歌麿を育成し、東洲斎写楽を世に送り出した

など、エンタメ界で数々の革新的ムーブメントを起こしてきました。まさしく彼は江戸時代の「メディア王」あるいは「プロデューサー」のような存在だったのです。

現在、私たちがテレビやネット、SNSなどで当たり前のように楽しんでいる“コンテンツ”は、出版や広告、宣伝といった仕組みを通じて広がってきました。

蔦屋重三郎は、その原型を江戸の時代に体現していたとも言えます。もし彼が長く生き、寛政の改革後もさらに事業を拡大していたなら、日本の文化史はきっと違った姿を見せていたでしょう。

● 大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」を見る楽しみ

2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、こうした出版・浮世絵・狂歌・洒落本・黄表紙といった江戸カルチャーが、一つのドラマに結集しています。

従来の大河ドラマとは違い、戦乱や権力争いが主題ではありませんが、江戸庶民のパワフルな文化や、それを支えた版元の創意工夫を楽しむ作品になることが期待されています。

浮世絵ファンや戯作ファン、あるいは出版や編集の仕事をしている方々にとっては、まさに必見のドラマといえるでしょう。

「べらぼうにおもしろい」というキャッチコピーに違わず、当時の江戸っ子たちが味わった“わくわく感”を存分に感じ取れるはずです。

文・大泉燐

【参考文献・出典】

田中優子『蔦屋重三郎 江戸を編集した男』

太田記念美術館編『蔦屋重三郎と天明・寛政の浮世絵師たち』

渡邊大門『江戸を生きた異才の出版社 蔦屋重三郎』

狩野博幸「江戸のメディア王・蔦屋重三郎」

『名古屋刀剣博物館』HP「蔦屋重三郎(版元)」コラム

台東区公式サイト「広報たいとう」蔦屋重三郎関連資料

Wikipedia「蔦屋重三郎」関連項目